La composizione fotografica.

Vi è mai capitato di guardare le vostre fotografie e di non capire cosa mancasse?

Una delle questioni più difficili per il fotografo è sicuramente quella della luce. Ma subito dopo viene l’arduo tema della composizione fotografica.

Un argomento estremamente interessante, perché ci permette di capire come possiamo comunicare con il nostro pubblico. Fin dall’antichità le immagini, siano esse disegni, dipinti o fotografie, costituivano un linguaggio non verbale. L’artista usava questo linguaggio per comunicare pensieri ed emozioni.

Ma come tutti i linguaggi, anche la fotografia ha una codifica che dovete assolutamente conoscere e saper usare nelle vostre immagini se volete catturare l’attenzione dell’osservatore.

La particolarità di questa forma di comunicazione è che la vostra controparte, il vostro pubblico, deve essere in grado di capire ciò che volete raccontare. Anche se il pubblico non conosce la lingua con cui state comunicando.

La composizione fotografica è uno strumento universale di espressione basato su elementi di percezione e psicologia. Questi elementi innescano processi cognitivi negli esseri umani che portano alla decodifica del messaggio, sia consciamente che inconsciamente.

Elementi semplici come i colori o le forme geometriche diventano strumenti potenti. Gli artisti possono modellarli e manipolarli a piacimento per intensificare il messaggio non verbale dell’immagine.

Quali sono le regole principali della composizione fotografica?

Abbiamo appena detto che la fotografia è una scienza complessa, basata su teorie ottiche e psicologiche. Ma alcune teorie e canoni sono universalmente riconosciuti.

Ecco alcuni suggerimenti che potrete utilizzare nei vostri scatti e che vi aiuteranno a veicolare il messaggio che volete comunicare ai vostri spettatori.

Se volete saperne di più, ecco un interessante articolo sull’argomento, scritto dai prestigiosi esperti della Adobe: “Discover Photography Composition”

Qual è il formato più accattivante per l’occhio umano?

Come in tutti gli animali, la vista degli esseri umani è più orientata verso la visione orizzontale. Nell’antichità, questa caratteristica ci permetteva di percepire meglio le minacce intorno a noi.

Tuttavia, le nostre macchine fotografiche, dalle compatte alle reflex, sono progettate per permetterci di creare immagini orizzontali o verticali.

Innanzitutto, è bene chiarire che i cultori della fotografia come tecnica sono particolarmente inclini a preferire la posizione orizzontale. Ed è anche, almeno in apparenza, l’orientamento scelto da chi ha costruito la fotocamera.

Anche se ognuno di noi sviluppa nel tempo una particolare predilezione per un formato fotografico, sarebbe un errore non scegliere l’orientamento giusto in base a ciò che vorremmo comunicare con una determinata immagine.

Ma quando scegliere se orientare la nostra fotocamera in orizzontale o in verticale?

Basti pensare alle definizioni di immagini orizzontali “paesaggio” e verticali “ritratto”.

Questo indipendentemente dal soggetto che stiamo fotografando. L’idea è quindi quella di decidere qual è il nostro soggetto, qual è l’immagine che vogliamo catturare, e solo allora decidere come tenere la fotocamera.

Se il nostro soggetto è una persona, la logica stessa suggerisce che la persona è normalmente più alta che larga, e quindi un orientamento verticale della fotocamera è più naturale. Al contrario, se stiamo inquadrando un gruppo di persone, sarà più opportuno ruotare la fotocamera in orizzontale. Se volete saperne di più, abbiamo trattato questi argomenti in un articolo separato su come fotografare le persone.

Il concetto di profondità di campo.

Per evitare la sensazione di un’unica dimensione, un’immagine deve contenere nel modo più naturale possibile diversi elementi in posizioni diverse, più o meno vicine al nostro obiettivo.

Gli elementi in primo piano sono estremamente importanti, soprattutto quando la fotografia ha più livelli di lettura. Ci danno anche la possibilità di creare una sorta di dialogo tra ciò che è in primo piano e lo sfondo.

Sebbene questa regola funzioni con tutte le lunghezze focali, offre il meglio con gli obiettivi grandangolari, in quanto la sensazione di profondità spaziale è ancora più enfatizzata.

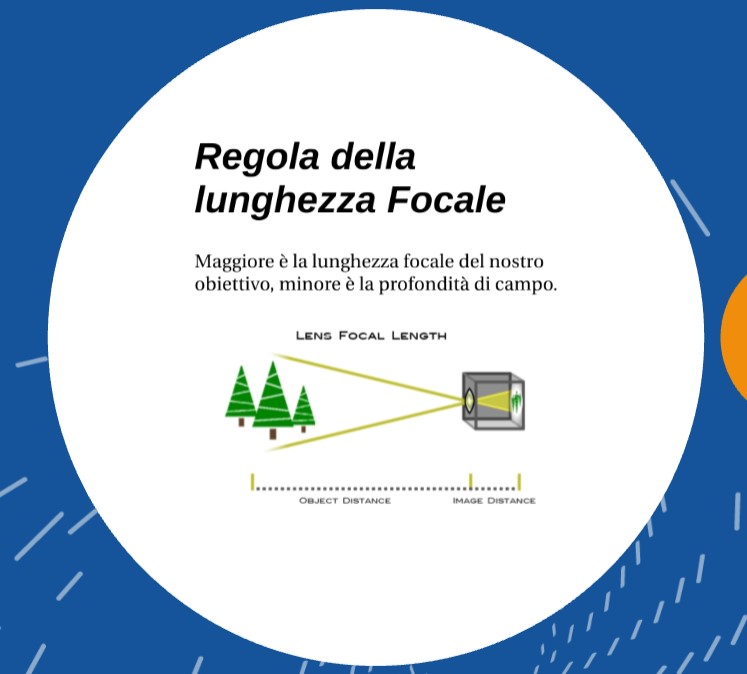

La profondità di campo non è una misura fissa ed è determinata da tre fattori.

Possiamo intervenire sull’estensione della profondità di campo (il diametro del cerchio dell’inquadratura) attraverso tre accorgimenti pratici: l’uso dell’apertura del diaframma, la distanza dal punto di messa a fuoco (l’oggetto principale su cui concentriamo la nostra attenzione) e la lunghezza focale dell’obiettivo che utilizziamo.

Uno schema sulla gestione della profondità di campo. Un diagramma veloce da memorizzare.

E ora che ho imparato le regole, a cosa serve la profondità di campo?

Usiamo la profondità di campo per ottenere scatti migliori. È più semplice di quanto possa sembrare:

Pensiamo a un ritratto, a una foto di testa/spalla. Come facciamo a staccare il volto del soggetto dallo sfondo, sfocando magistralmente tutto ciò che sta dietro? Semplice: usiamo un diaframma aperto (f.1.4 o f.2.8 o f.3.5), scattiamo da vicino e scegliamo un obiettivo con una lunghezza focale un po’ spinta (diciamo sopra gli 80 mm).

Ora pensiamo a un paesaggio, dove vogliamo mettere a fuoco sia un fiore in primo piano che le montagne sullo sfondo. Come si fa? Anche in questo caso la risposta è semplice: chiudiamo il diaframma (f.18, f.22, f.36), restiamo lontani (quanto basta) e usiamo un obiettivo grandangolare (o comunque un obiettivo da 50 mm in giù).

Composizione fotografica: Come si può misurare la profondità di campo?

All’epoca della pellicola e delle ghiere meccaniche che regolavano l’apertura degli obiettivi, la profondità di campo che si otteneva a una certa apertura veniva indicata con utili indicatori fisici.

Oggi con la tecnologia possiamo anche scaricare applicazioni gratuite, sia per iPhone che per Android. Dobbiamo impostare la lunghezza focale, la distanza del soggetto e l’apertura. L’app ci dirà con precisione dove inizia e dove finisce l’area a fuoco.

Se gestiamo la profondità di campo, impareremo comunque a scattare fotografie migliori.

Composizione e posizione del soggetto.

In ogni fotografia che scattiamo dobbiamo decidere dove collocare il soggetto e quale spazio occupa all’interno dell’inquadratura. Dobbiamo prestare particolare attenzione alle sue proporzioni rispetto allo spazio circostante. Possiamo anche concentrarci solo sul soggetto, ma quando il contesto circostante è significativo il soggetto occuperà una piccola parte dell’inquadratura.

Chiaramente, è sempre preferibile affidarsi al centro dell’immagine.

Decentrando l’immagine, invece, si stabilisce una relazione tra il soggetto e lo sfondo.

Quindi, più centriamo il soggetto principale in modo simmetrico, più l’immagine apparirà statica. Queste regole erano già conosciute e utilizzate da pittori e disegnatori ben prima dell’invenzione della fotografia.

La regola più famosa per la composizione fotografica: la regola dei terzi.

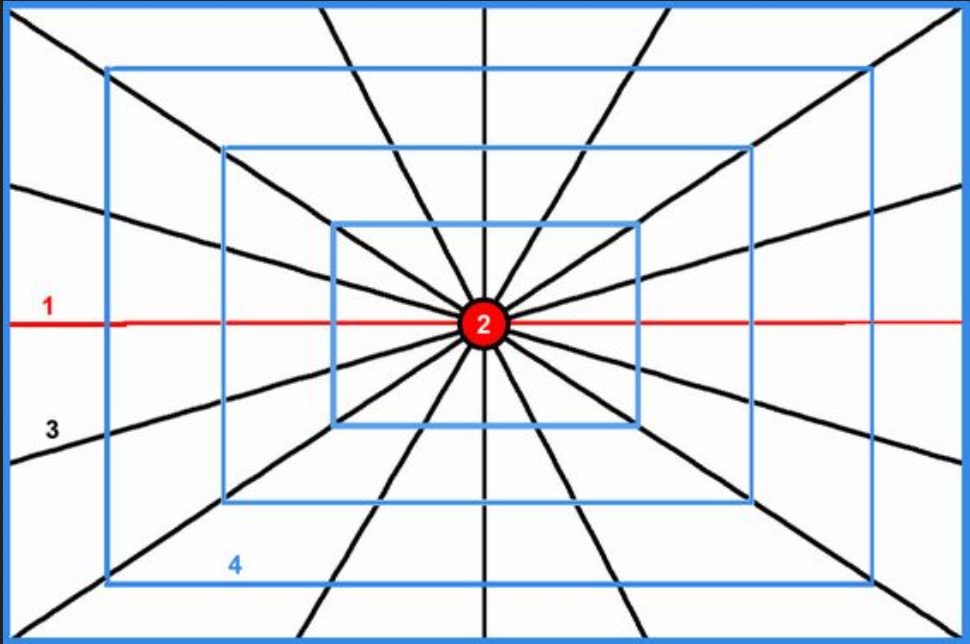

La regola principale della composizione fotografica è la cosiddetta regola dei terzi. Una griglia immaginaria formata da due linee verticali e due orizzontali. Devono essere equidistanti tra loro e dai bordi dell’immagine.

In alcune fotocamere digitali è possibile riprodurre questa griglia per gestire la scena prima dello scatto.

Posizionando i soggetti principali nelle intersezioni della griglia che abbiamo creato, l’immagine avrà un maggiore senso di dinamismo e movimento. Secondo lo stesso principio, è possibile posizionare i soggetti principali sulle linee tracciate orizzontalmente e verticalmente. Ma anche sulle diagonali che uniscono le intersezioni della griglia.

Cornici (naturali e non).

Alcuni elementi naturali come alberi e rami, ma anche porte e muri, possono essere utilizzati come cornici: isoleranno ed evidenzieranno i soggetti principali. Queste cornici hanno lo scopo di guidare l’occhio verso il soggetto che vogliamo mettere in evidenza.

Suggerimenti e idee per la composizione fotografica: Prospettiva

Un’altra componente che indica le relazioni tra i soggetti nella fotografia è la prospettiva.

Come nello studio della prospettiva per pittori e disegnatori, la prospettiva fotografica è costituita da linee orizzontali parallele. Queste linee sono in una griglia di linee diagonali che vanno verso un punto focale. Anche in questo caso immaginiamo queste linee e le incanaliamo verso il nostro soggetto, mentre il punto di fuga guida l’occhio naturalmente…. con un piccolo trucco.

La fotografia è un’arte.

Abbiamo illustrato alcune regole per ottenere fotografie migliori. Alcune più schematiche e altre più intuitive, ma pure sempre regole. Occorre però ricordare che la fotografia è un’arte. In quanto tale, essa contempla la complessità. Si avvale di regole e “trucchi”, certo, ma è necessario sviluppare alcune qualità di base. La prima è certamente la capacità di osservare. Anche questa è una qualità che si può imparare con la pratica. Semplicemente guardandoci intorno, analizzando ciò che vediamo e chiudendo gli occhi, immaginando l’immagine che vogliamo ottenere e l’idea che vogliamo trasmettere.

E impareremo a essere osservatori e fotografi migliori.